コラム

-

旋盤チップの選び方で失敗しない基準|加工材質や形状で迷う人向け

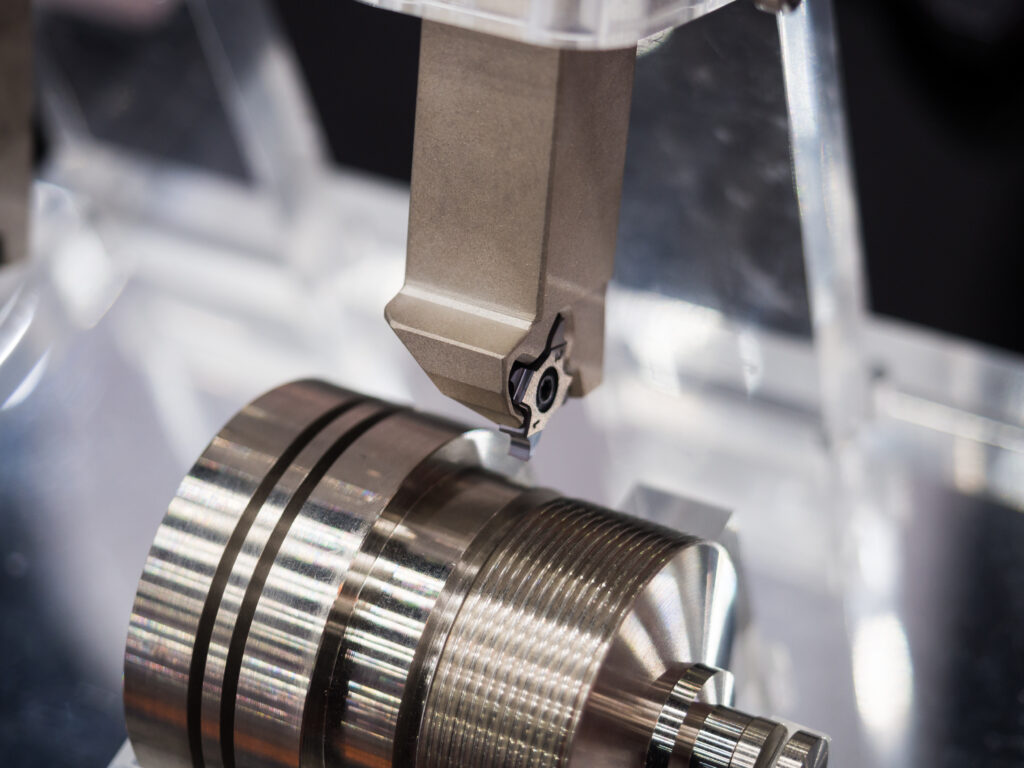

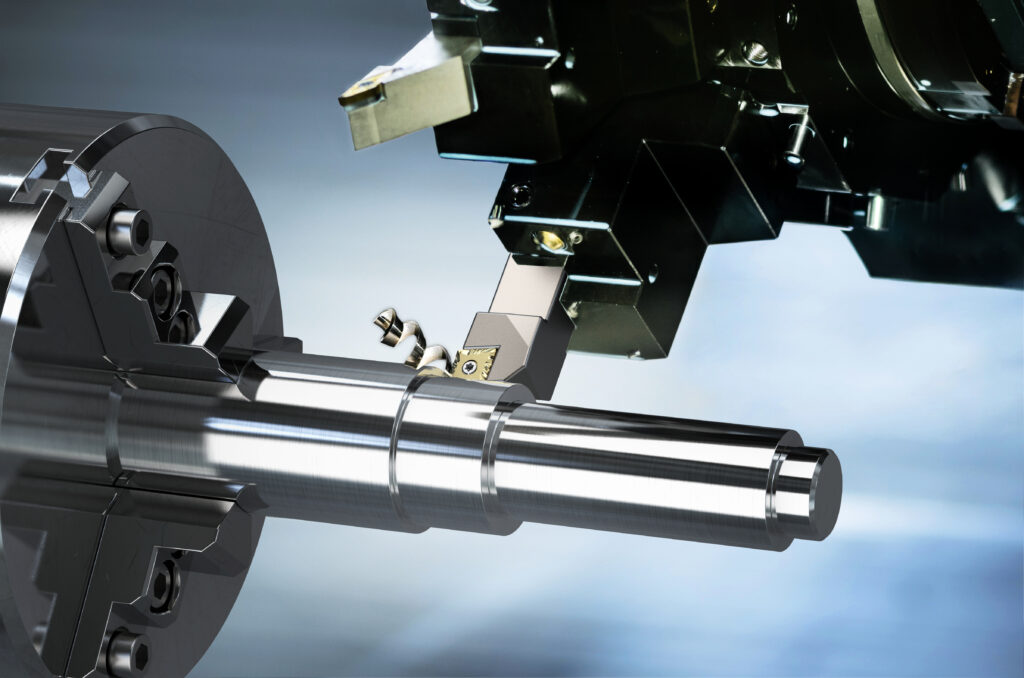

旋盤チップとは、旋盤加工で材料を削るための交換式工具先端部品です。材質や形状を誤ると加工精度が低下したり、工具寿命が短くなるリスクがあります。ここでは材質別特徴や加工条件ごとの選定基準を明確に示し、即答で理解できる内容にしています。 意味... -

旋盤バイトの種類と使い分けで加工精度と安全性を最大化する方法

旋盤でのバイト選択は加工対象や材料、加工内容によって適切に使い分けることが重要です。正しいバイトを選ぶことで加工精度を向上させ、工具破損やワークの損傷を防ぐことができます。本記事では代表的な旋盤バイトの種類、選び方の基準、加工条件や注意... -

NC旋盤プログラム基礎|安全で精度の高い加工を行うための基本知識

NC旋盤での加工精度を確保し、工具やワークの破損を防ぐには、プログラム基礎の理解が不可欠です。座標系、Gコード・Mコード、工具番号、切削条件などを正しく設定することで、安全かつ効率的に加工できます。本記事では初心者でも理解できるよう、基礎か... -

ステンレスの種類の見分け方と外観特徴

ステンレスは種類によって見た目や光沢、磁性で簡単に見分けられます。SUS304やSUS430など代表的なタイプは色や質感、磁性の有無で判別可能です。本記事では、外観や触感を基準にしたステンレスの種類の見分け方と注意点を整理します。 意味・定義 オース... -

ステンレスと鉄の強度差と選定ポイント

屋内外部材や機械部品で迷う人向け|ステンレスと鉄の強度差と選定ポイント ステンレスと鉄の強度は材質特性と使用環境により大きく変わります。一般的にSUS304は耐食性を備えつつ中〜高強度を持ち、鉄(SS400など)は低コストで高強度を確保しやすい特徴... -

SUS304の切削加工で失敗しない基準と注意点|加工硬化や工具摩耗を防ぎたい場合に

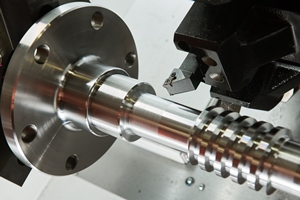

SUS304は耐食性と靭性に優れたオーステナイト系ステンレス鋼で、食品機器や化学装置、屋外設備など幅広く利用されます。しかし切削加工では加工硬化や工具摩耗が起こりやすく、加工条件の管理が不可欠です。本記事ではSUS304の切削加工に関する基礎知識、... -

SPCCとSUSの違いを理解して用途に合った材料を選ぶための判断基準

SPCCは低コストで成形性に優れる汎用鋼板、SUSは耐食性や耐久性に優れるステンレス鋼で、環境や要求性能に応じて使い分ける必要があります。 意味・定義 SPCCはJIS規格における冷間圧延鋼板で、鉄を主成分として成形性や加工性が高く、曲げ加工や溶接など... -

SUS304の硬度はどのくらいか|加工・設計で見落としやすい基準と注意点

焼入れで硬くすることはできず、硬度は材料状態や加工履歴によって変動します。 「数値だけで判断しない」ことが、SUS304を扱ううえでの重要なポイントです。 意味・定義 SUS304は、オーステナイト系ステンレス鋼に分類される材料です。 硬度は主にブリネ... -

ハステロイとSUSの違いがすぐ分かる|材料選定で迷わない判断基準と注意点

結論:ハステロイとSUS(ステンレス鋼)の違いは、耐食性の設計思想・想定用途・材料コストにあります。SUSは幅広い用途に対応できる汎用材料であり、ハステロイはSUSでは性能不足となる環境を想定した高耐食合金です。どちらが優れているかではなく、用途... -

加工後に「錆びた」と言われないために|町工場が知っておきたいステンレスが錆びない理由

結論から言うと、ステンレスが錆びにくい理由は、表面に不動態皮膜という薄い保護膜が自動的にできるためです。 この皮膜があることで、鉄のように腐食が内部へ進行しにくくなります。 ただし、加工条件や使用環境によっては、ステンレスでも錆が発生する...