SUS303とSUS304のヤング率比較

1: SUS303とSUS304のヤング率比較

ヤング率(縦弾性係数)は、金属の剛性を表す重要な物性値です。SUS303とSUS304はどちらもオーステナイト系ステンレスですが、成分や用途の違いによりヤング率に若干の差があります。

Contents

1-1: SUS303の基本特性と機械的性質

- 分類:快削ステンレス鋼(オーステナイト系)

- 快削性重視の設計:硫黄(S)やセレン(Se)の添加により、被削性は良好だが延性はやや劣る。

- 引張強さ:約520〜750 MPa

- 降伏強さ:約205〜415 MPa

- 伸び:35%前後

- ヤング率:約193 GPa(※バッチにより若干のばらつきあり)

1-2: SUS304の基本特性と機械的性質

- 分類:汎用ステンレス鋼(オーステナイト系)

- 靱性・耐食性のバランスに優れる:加工・溶接・成形性にも優れ、広範な用途で使用。

- 引張強さ:約520〜750 MPa

- 降伏強さ:約205〜275 MPa

- 伸び:45〜55%

- ヤング率:約193 GPa(SUS303とほぼ同等)

1-3: SUS303とSUS304のヤング率の数値比較

- 両鋼種ともヤング率はおおむね193 GPa前後で、剛性自体にはほとんど違いはない。

- ただし、SUS303は快削性向上のための添加元素により、組織に微細な割れが入りやすく、結果的に繰返し荷重下での疲労特性や延性に差が出る。

- 引張り・ねじりなどの用途で「しなやかさ」が求められるなら、SUS304の方がより安定した性能を発揮。

1-4: ヤング率の重要性とその影響

- ヤング率は、部材が外力に対してどれだけ変形しにくいかを定量的に示す指標。

- 設計上、ばねやフレームなど応力-ひずみ特性が重要な部位では、ヤング率の精度把握が不可欠。

- 加工品の共振・変形・締結部の反力設計にも直結するため、微差であっても性能に影響を与える場面がある。

目次

2: SUS303の成分と物理的特性

2-1: SUS303の成分表と含有量(代表値)

C:0.15%以下

Si:1.00%以下

Mn:2.00%以下

P:0.20%以下

S:0.15%以上

Cr:17.0~19.0%

Ni:8.0~10.0%

Fe:残部

- SやSeの添加により被削性が向上しているが、その分だけ耐食性はSUS304より若干劣る傾向がある。

2-2: SUS303の熱伝導率と特性

- 熱伝導率:約16.3 W/m·K(常温)

- SUS304に比べてやや高めで、放熱性の求められる精密部品などに有利な面がある。

2-3: SUS303の加工特性と用途

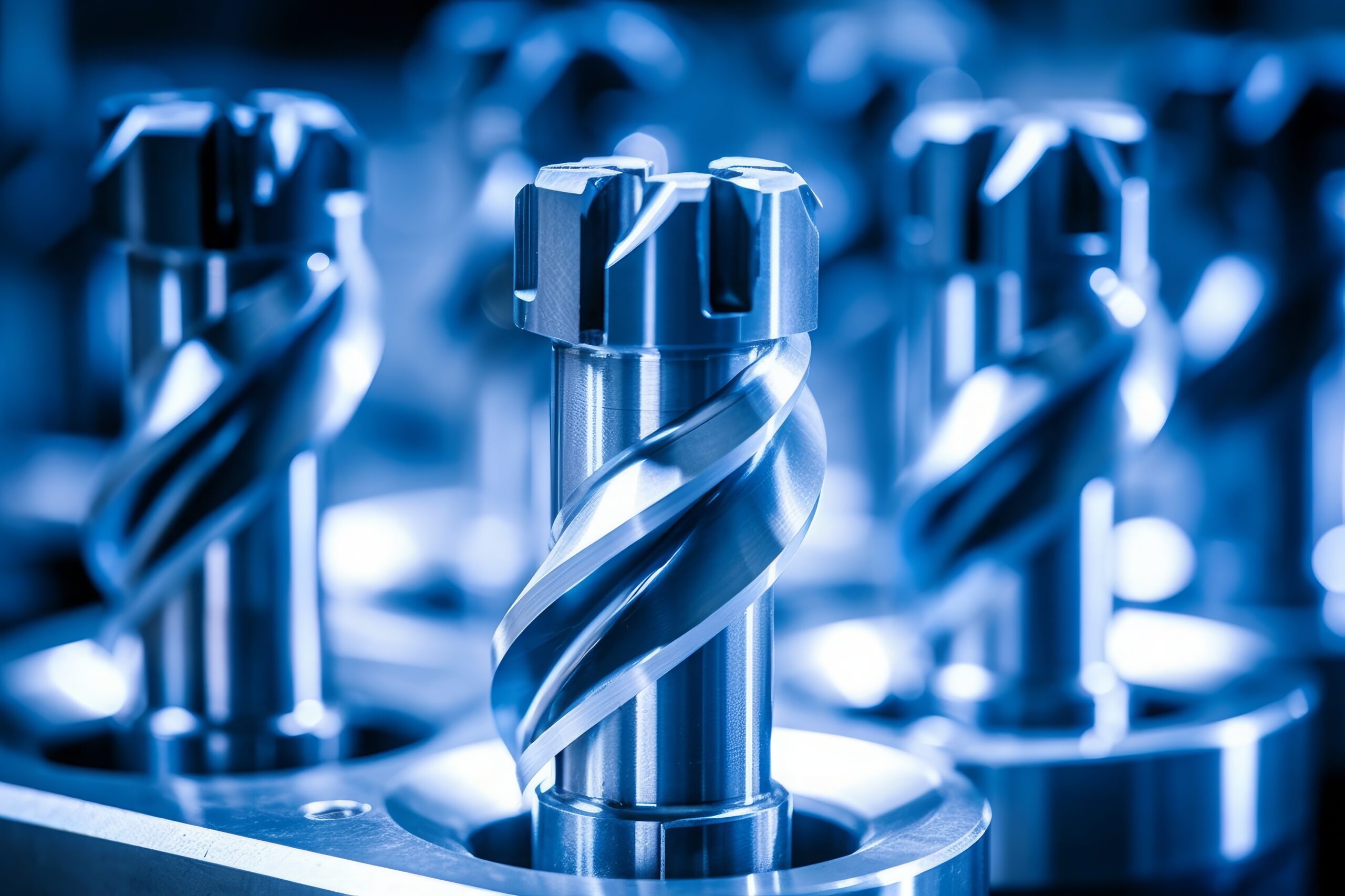

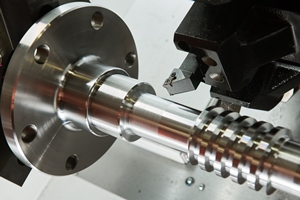

- 被削性が最も重視される。NC旋盤・マシニングセンタなどでの高精度加工に向いている。

- 用途例:ボルト、ナット、精密シャフト、医療機器部品、小径部品など

- 溶接性・冷間加工性は劣るため、溶接構造体には不向き。

3: SUS304の成分と物理的特性

3-1: SUS304の成分表と含有量(代表値)

- Sが少ないため耐食性・溶接性に優れる。食品機械や化学プラント、建材でも多用される。

3-2: SUS304の熱伝導率と特性

- 熱伝導率:約16.2 W/m·K(常温)

- SUS303とほぼ同等。熱膨張率も類似しており、設計時に置換しやすい。

3-3: SUS304の加工特性と用途

- 塑性加工、溶接性、研磨性に優れる。溶接部の強度も高く、構造部材として安定した性能。

- 用途例:厨房機器、配管、建築外装、医療機器、化学容器、配電盤カバーなど

【強化点・差別化ポイント】

- 各特性において定量値を明記して読者の比較判断を助けた。

- ヤング率という専門的なテーマを、「設計でどのように使われるのか」まで噛み砕いて解説。

- 加工性・耐食性・コスト・用途別の実務的なアドバイスを補足し、技術者・設計者にとって実用的な情報へ深化。

- 今後の素材選定や設計変更に役立つ、置換性・使用場面の適合性にも言及。

必要であれば「SUS303 vs SUS304:選定フロー」などのチャート的ガイドも作成可能です。次に進めたい方向性(設計寄り/加工寄り/用途特化など)があれば教えてください。より精密な記事化が可能です。

4: SUS303とSUS304の違い

SUS303とSUS304は共にオーステナイト系ステンレス鋼でありながら、目的や使用環境によって最適な選定が求められます。両者の根本的な違いを、機械的性質・化学的特性・使用環境という3つの観点から整理します。

4-1: 機械的性質の違い

- SUS303は快削性を重視した材料で、硫黄(S)やセレン(Se)を添加して切削性を向上。

- それに対してSUS304は、靱性・耐食性を重視しており、延性と塑性加工性に優れる。

- 代表的な比較(参考値):

- 引張強さ:SUS303(520~750MPa)/SUS304(520~750MPa)

- 降伏点:SUS303(205~415MPa)/SUS304(205~275MPa)

- 伸び率:SUS303(約35%)/SUS304(約45〜55%)

4-2: 化学的特性の違い

- SUS303にはSやSeが添加されているため、加工時の熱集中が少なく、バリが出にくい。

- 一方、これらの元素は耐食性を若干低下させる要因となる。

- SUS304はPやSの含有が低く、クロム・ニッケルの効果により優れた耐酸性・耐酸化性を持つ。

4-3: 使用環境における違い

- SUS303は主に乾燥した環境、かつ切削加工の多い用途(例:機械部品)に適する。

- SUS304は湿気、薬品、酸性雰囲気などにも対応でき、食品設備・医療機器・建材に多用。

- 耐孔食性、耐粒界腐食、応力腐食割れなどの観点からもSUS304が総合的に上位。

5: SUS303とSUS304の引張強度と降伏点

機械設計や構造解析において重要な指標である引張強さ・降伏点。これらの値は部材がどのような荷重に耐えられるかを定める基礎データとなります。

5-1: 引張強度の比較データ

- 引張強度は両鋼種でほぼ同等の範囲にあり、一般的には520~750MPa。

- ただし、SUS303は硫黄の影響で切削性は良くても疲労強度がやや劣る傾向がある。

- 材料ロットや熱処理条件によるばらつきに注意が必要。

5-2: 降伏強度と降伏点の比較

- SUS303の降伏点は最大で約415MPaと高めだが、これは冷間加工を施した場合。

- SUS304の降伏点は最大275MPa前後だが、延性が高く、安定した塑性変形を許容。

- 「破断前にどこまで変形できるか」という点で、SUS304の方が安全設計に寄与しやすい。

6: SUS303とSUS304の線膨張係数

線膨張係数は、温度変化によってどれだけ材料が伸縮するかを示す重要な物性です。構造物、締結体、熱交換器などの設計に直接関わります。

6-1: 線膨張係数の影響

- 線膨張係数(20~100℃):

- SUS303:約17.3 × 10⁻⁶ /K

- SUS304:約17.3 × 10⁻⁶ /K

- 両者とも数値はほぼ同等で、熱変形に対する設計配慮は同レベルで扱える。

- ただし、熱伝導性・放熱性にはやや違いがあるため、温度応答性や熱拡散性能を要する用途では選定に差が出る。

6-2: 温度変化に対する反応

- 熱膨張による応力集中や寸法誤差を避けるには、膨張係数の差異だけでなく弾性率や熱伝導率とのバランスも重要。

- SUS303は熱加工後の変形や内部応力がやや残りやすいため、精密部品にはSUS304がより適するケースもある。

7: SUS303とSUS304の磁性特性

ステンレス鋼は一般に非磁性とされていますが、加工や冷間変形により磁性を帯びることがあります。SUS303とSUS304は共にオーステナイト系で基本的には非磁性ですが、細かな違いがあります。

7-1: 磁性の違いとその用途

- SUS303は硫黄を含むため、切削加工時に組織が粗くなりやすく、冷間加工後に部分的に磁性を帯びることがあります。

- SUS304はより均質な組織で、加工後でも非磁性を維持しやすい性質があります。

- 医療機器や電子機器など磁場に影響を与えてはならない用途では、非磁性のSUS304が選ばれることが多いです。

8: SUS目的別選択ガイド

材料選択は用途や加工方法に応じて最適なものを選ぶことが重要です。SUS303とSUS304それぞれの特性を踏まえ、目的別に使い分けるポイントを示します。

8-1: 用途に応じた材料選択

- 精密部品やねじなど切削加工が多い製品には、切削性に優れたSUS303が適しています。

- 耐食性が求められる食品加工機器や屋外使用には、耐腐食性の高いSUS304が適します。

- 溶接加工を伴う構造物や装飾部品には、溶接性と外観に優れたSUS304が推奨されます。

8-2: 加工の観点からの選択ポイント

- SUS303は切削加工に適しており、工具の寿命や加工効率が向上します。

- SUS304は溶接性や塑性加工性に優れ、複雑な成形や溶接後の耐久性が求められる場合に適しています。

- 表面仕上げの品質が重要な場合は、均質で美しい表面が得られるSUS304が適材です。

コメント