SUS430の熱的特性詳細解説!熱膨張係数とは何か?

SUS430はステンレス鋼の一種であり、その熱的特性は素材の性質を理解する上で重要な要素です。特に熱膨張係数は、素材が熱を加えられた際にどのように展開・収縮するかを示す重要な指標です。本記事では、SUS430の熱的特性に焦点を当て、その熱膨張係数が何を意味するのか詳細に解説します。さらに、焼き入れなどの熱処理方法が熱膨張係数に及ぼす影響についても探求します。これにより、SUS430の熱的特性を理解し、その特性を最大限に活かす方法について知識を深めることができるでしょう。

SUS430とは:基本知識と熱的特性の概要

SUS430の化学組成と物理的性質

SUS430は、JIS規格におけるフェライト系ステンレス鋼の代表的な鋼種で、主にクロム(Cr)を13〜18%程度含有した鉄-クロム合金です。ニッケルをほとんど含まず、磁性を持つという特徴があります。炭素(C)は0.12%以下と低く抑えられており、溶接性や耐食性、加工性をバランスよく持っています。

代表的な化学組成(参考値):

- クロム(Cr):16.0〜18.0%

- 炭素(C):0.12%以下

- ケイ素(Si):1.00%以下

- マンガン(Mn):1.00%以下

- 硫黄(S):0.03%以下

- リン(P):0.04%以下

- 鉄(Fe):残部

物理的性質:

- 密度:約7.7 g/cm³

- 硬度:HV 170〜200(焼なまし材)

- 比熱:約460 J/kg·K

- 熱伝導率:約25 W/m·K(20℃)

このような組成により、SUS430は良好な耐食性とともに、比較的安価であり、家庭用品や建築内装材など、コストパフォーマンスが重視される用途で広く使われています。

熱的特性とその影響

SUS430は、熱的特性においても安定性があります。特に熱膨張率はオーステナイト系ステンレス(SUS304など)に比べて低いため、熱変形が少なく寸法安定性が高いという利点があります。また、熱伝導率は比較的高いため、加熱・冷却が速やかに行える点も特徴です。

代表的な熱的特性(参考値):

- 線膨張係数:10.4 × 10⁻⁶ /K(0〜100℃)

- 熱伝導率:約25 W/m·K

- 比熱:約460 J/kg·K

- 耐熱温度:700〜800℃程度まで使用可能(但し長時間使用には注意)

これらの特性により、加熱器具の部品や家庭用電化製品、調理機器の外装など、熱負荷のかかる環境でも安定して使用されます。ただし、長時間高温に曝されるとフェライト組織が粗大化し、靭性や耐食性が低下することがあるため、用途に応じた熱処理や使用温度の制御が求められます。

SUS430の一般的な用途

SUS430は、耐食性・加工性・コストのバランスが優れているため、次のような分野で多用されています:

- 家庭用電化製品(炊飯器、電子レンジ、トースターなどの外装部品)

- 建築材料(内装パネル、エレベーターのドア、装飾金物など)

- 調理器具(シンク、ガスコンロ部品、オーブンライナー)

- 自動車部品(マフラーカバー、排気系の内装材)

オーステナイト系と比較して溶接性がやや劣る点や、深絞り性が低いといった弱点はあるものの、十分な耐食性と熱的安定性、そして価格面での優位性から、SUS430は多くの工業製品に採用され続けています。

SUS430とSUS304の違い

化学組成の比較

SUS430はフェライト系ステンレス鋼で、主な合金元素は鉄とクロム(16〜18%)です。ニッケルを含まないため、コストが低く、磁性を持つという特徴があります。一方、SUS304はオーステナイト系ステンレス鋼で、クロム(18〜20%)に加えてニッケル(8〜10.5%)を含むため、非磁性で、優れた耐食性を発揮します。このニッケルの有無が両鋼種の特性を大きく分ける要因となっています。

機械的特性と耐食性の違い

機械的特性では、SUS304の方が引張強さや延性に優れており、深絞りなどの加工にも対応しやすくなっています。SUS430はやや硬く、延性に劣るため、複雑な加工には適しません。また、耐食性についてもSUS304の方が上回っており、酸性や塩分を含む環境でも安定して使用できます。SUS430は主に中性環境において使用され、酸や塩分が多い環境では腐食のリスクが高まります。

用途における選択基準

用途の選定では、SUS430はコストを重視したい場合や、腐食リスクの少ない屋内環境で用いられることが多く、家庭用電化製品、厨房機器、内装材などが代表例です。SUS304は加工性や耐食性が求められる食品機械、屋外設備、医療機器などで採用されています。価格差はあるものの、長期的な使用環境を考慮したうえで、適材適所の選定が求められます。

ステンレス鋼の熱的特性について

熱伝導性

ステンレス鋼は一般的に熱伝導率が低い金属素材であり、炭素鋼やアルミニウムと比較すると、熱を効率的に伝える能力は劣ります。例えば、代表的なオーステナイト系ステンレス鋼であるSUS304の熱伝導率は約16 W/m・K程度で、これはアルミニウムの約1/10に相当します。低い熱伝導性は、特に加熱や冷却時に温度分布が不均一になるため、溶接や高温処理などでは注意が必要です。また、ステンレス鋼の熱伝導性は鋼の種類によって異なり、フェライト系(例:SUS430)やマルテンサイト系(例:SUS410)はオーステナイト系よりも若干高い熱伝導率を持つことが知られています。この性質は、高温環境での均一な熱管理を求める用途において重要な考慮ポイントとなります。

熱容量と比熱

ステンレス鋼の比熱は約0.5 J/g・K前後で、これは多くの金属と同程度の数値です。比熱が高いということは、温度を変化させるために多くの熱エネルギーが必要となり、温度変化が緩やかになるため、加熱や冷却時に時間がかかるという特性があります。この特性は、安定した温度管理が求められる機器や装置にとって非常に重要です。例えば、エネルギー効率の観点から熱管理を行う際、ステンレス鋼を用いた部品は温度変化に対して安定性が高く、急激な熱変化による部品の損傷を防ぐため、耐熱性の要求される部分に最適です。

熱処理とその効果

ステンレス鋼の熱処理は、その機械的性質や耐久性を大きく改善するため、用途に応じた適切な熱処理方法が重要です。オーステナイト系ステンレス鋼(例:SUS304)は、焼き入れや焼き戻しなどの熱処理を施しても硬度の向上はあまり見込めません。そのため、これらの鋼は主に加工硬化や冷間加工に頼って強度を高めることが一般的です。一方で、マルテンサイト系ステンレス鋼(例:SUS420、SUS440C)は、焼入れを行うことで高い硬度を得ることができ、特に刃物や耐摩耗性を求められる部品に使用されます。フェライト系ステンレス鋼(例:SUS430)は、焼き入れによる硬化効果が少ないため、主に焼鈍処理によって内部応力を除去し、靭性を向上させることが多いです。

適切な熱処理を行うことで、ステンレス鋼の機械的特性(硬度、強度、靭性)や耐食性を向上させ、使用環境に適した性能を発揮します。特に高温で使用される設備や化学プラントなどでは、ステンレス鋼の耐熱性や耐腐食性を最大限に活かすために、正確な熱処理が求められます。

熱処理によるステンレス鋼の変化と応用事例

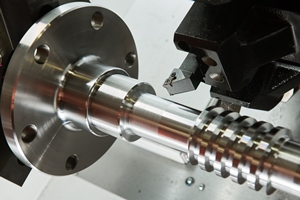

熱処理は、ステンレス鋼の特性を最適化するための鍵となります。例えば、耐食性が求められる場合、焼きなましや熱間圧延を通じてオーステナイト相を保つことが求められます。この熱処理を施すことで、酸や塩分に強い耐食性を発揮し、化学工業や食品加工業の設備に使用されます。また、マルテンサイト系ステンレス鋼を高温で焼き入れた場合、硬度と耐摩耗性が向上し、刃物や金属加工ツールなど、摩擦に強い部品が求められる業界で多く使用されています。

このように、ステンレス鋼の熱的特性はその用途に直結する重要な要素です。熱処理の適切な実施によって、ステンレス鋼は様々な環境において優れたパフォーマンスを発揮することができます。

熱膨張係数とは何か?

熱膨張係数の定義と計算方法

熱膨張係数とは、物質が温度の変化によってどれだけ寸法変化するかを示す物理量であり、単位長さあたりの寸法変化を温度変化で割ったものです。一般的には「線膨張係数(線熱膨張係数)」が使われ、単位は 1/K(ケルビン毎)や ×10⁻⁶/K で表されます。式で表すと以下のようになります。

α = ΔL / (L₀ × ΔT)

- α:線膨張係数

- ΔL:長さの変化

- L₀:初期長さ

- ΔT:温度変化

この係数は材料によって異なり、金属、樹脂、セラミックなどで大きな差があります。

温度変化に対する材料の挙動

材料は加熱されると、原子間の振動が大きくなり、結果として体積や長さが拡大します。この現象が「熱膨張」です。たとえば、ステンレス鋼やアルミニウムのような金属は比較的大きな熱膨張係数を持っており、高温での変形や歪みが生じやすくなります。一方、セラミックや炭素繊維複合材などは熱膨張係数が小さいため、寸法安定性が高く、精密機器などに適しています。

また、異なる材料を組み合わせた構造では、熱膨張係数の差により界面に応力が発生し、反りや剥離といった問題が起こることもあります。

熱膨張係数の実用的重要性

熱膨張係数は、機械設計や建築、電子機器の設計において非常に重要なパラメータです。以下のような場面で特に重視されます:

- 機械構造設計:熱膨張によるクリアランスの変化や締結部の緩みに影響を与える。

- 電子機器:ICチップやプリント基板では、異種材料の熱膨張差が接合部の破壊要因となる。

- 光学機器:微小な寸法変化でも性能に直結するため、低熱膨張材料の選定が不可欠。

- 配管・高温容器:膨張による応力集中を避ける設計が求められる。

このように、熱膨張係数を理解し考慮することは、温度変化のある環境下での安定した機能や構造の維持に不可欠です。

フェライト系ステンレスであるSUS430の特徴

フェライト系ステンレスの定義

フェライト系ステンレスとは、主に鉄(Fe)とクロム(Cr)を主成分とし、オーステナイト相ではなくフェライト相(体心立方構造)を主とするステンレス鋼です。SUS430はその代表例であり、クロム含有量が約16〜18%で、ニッケルを含まない、またはごく微量しか含まないため、価格が比較的安価で磁性を持つという特性があります。また、炭素含有量が低く、溶接や成形にも対応しやすいという特徴を持っています。

焼き入れ処理とその効果

フェライト系ステンレスであるSUS430は、オーステナイト系ステンレスとは異なり、一般的な焼き入れ(急冷)による硬化が困難です。これは、加熱してもオーステナイト相に変態せず、急冷してもマルテンサイト相に変化しないためです。つまり、SUS430は焼き入れによる硬化性を持たず、強度向上や硬さの調整は焼きなまし(アニール)や冷間加工によって行われます。

SUS430の実用的な特徴

- 耐食性:クロムの含有によって大気中での耐食性に優れますが、塩素イオンには弱いため海辺や塩分環境では注意が必要です。

- 加工性:冷間加工での成形性に優れており、折り曲げや絞り加工にも適しています。

- 溶接性:一般的なフェライト系と同様、溶接部に脆化(粒界割れ)を起こしやすいため、使用条件に応じた工夫が求められます。

- 耐熱性:800℃程度までの高温環境でも酸化に対する耐性があります。

このように、SUS430は構造材や装飾材、家電部品、厨房機器など、価格と性能のバランスを重視する用途に幅広く利用されています。

まとめ

SUS430は熱的特性について詳しく解説します。熱膨張係数とは、物質が温度変化によってどのくらい膨張するかを示す係数です。SUS430は焼き入れ処理によって熱的特性が変化することがあります。熱膨張係数は素材の選定や設計において重要な情報となります。焼き入れ処理によってSUS430の熱的特性がどのように変化するか、詳細に解説します。

コメント