SUS316Lの表面処理で耐腐食性を向上させる方法

目次

1: SUS316Lの耐腐食性と表面処理の重要性

SUS316Lは、モリブデン(Mo)を含有することにより、非常に優れた耐腐食性を発揮するオーステナイト系ステンレス鋼です。特に海水環境や化学薬品にさらされる場所での使用において、その性能は他のステンレス鋼と比較して大きな優位性があります。

- 1-1: 耐腐食性のメカニズム

- パッシブ皮膜(不動態皮膜)の形成によって酸化を抑制。

- モリブデンの添加により、塩化物環境下での耐孔食性・すき間腐食性が向上。

- クロム含有量が高く、酸化物の再生成能力が高い。

- 1-2: SUS316Lと他のステンレス鋼の違い

- SUS304との比較:SUS316LはMo含有により塩素系腐食に強い。

- SUS316との比較:SUS316Lは炭素含有量が低く、溶接部の耐粒界腐食性が高い(=「L」はLow Carbon)。

- SUS316Lは医療機器、製薬設備、化学プラントなどで多用される。

- 1-3: 環境要因が腐食に与える影響

- 高温多湿、塩分、酸性ガス(SO₂、HClなど)などの存在で腐食進行が早まる。

- すき間や水が滞留する部位は腐食のリスクが高い。

- 使用環境に応じた材料・表面処理の選定が重要。

- 1-4: 耐腐食性の管理と定期的な検査の重要性

- 定期的な目視検査・非破壊検査(超音波、渦電流など)で腐食進行を把握。

- 不動態皮膜の損傷部には再パッシベーション処理が推奨される。

- メンテナンス計画に「清掃・表面再処理・検査」を組み込むことで、腐食による機能劣化を最小限に抑制。

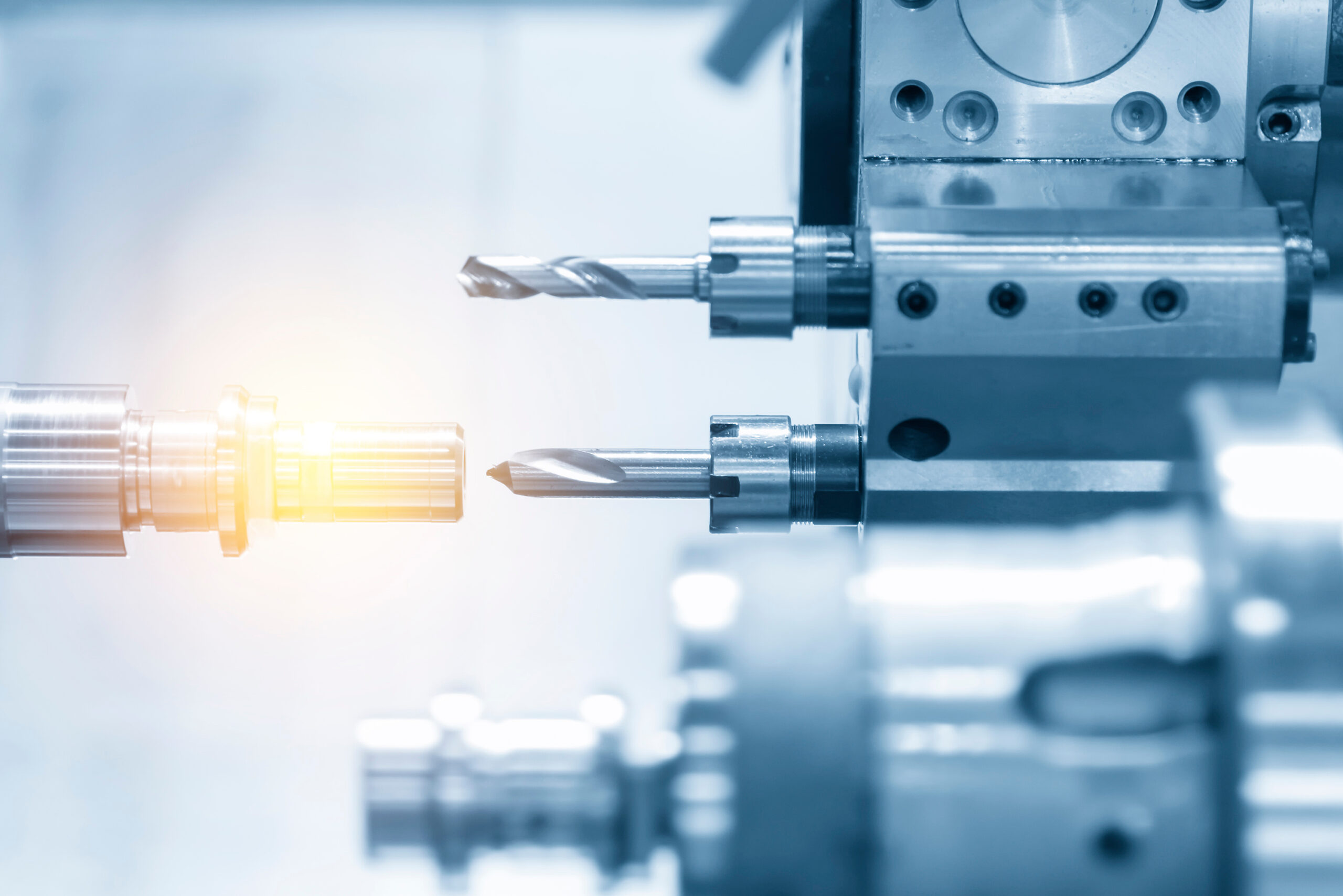

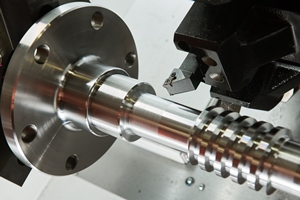

2: SUS316Lの表面処理の種類

耐腐食性を最大限に発揮するためには、SUS316Lに適切な表面処理を施すことが非常に重要です。用途や使用環境により、以下の処理が選ばれます。

- 2-1: 酸洗とその効果

- 酸洗により、製造時に付着した酸化スケールや異物(金属微粒子など)を除去。

- 表面の均質化とパッシベーション効果を得ることができる。

- 一般的には硝酸+フッ酸混合液が使用される。

- 2-2: 研磨処理の利点

- 表面粗さを減らし、汚れや微粒子の付着を防止。

- 微細な傷を除去し、耐食性を向上。

- 鏡面研磨(バフ研磨)では、意匠性・清掃性も向上。

- 2-3: 防錆コーティングの選定

- 環境に応じてフッ素系・シリコン系・セラミック系コーティングを選定。

- 一時的・長期的な防食保護に有効。

- 医療分野ではコーティング材の生体適合性にも注意が必要。

- 2-4: 電解処理のメカニズム

- 電解研磨により、微細な凹凸を除去し、パッシブ層を強化。

- 化学的処理に比べて安定した耐食性を得やすい。

- 表面清浄度が求められる装置(半導体、医薬、食品製造装置など)で重用。

3: SUS316Lの耐腐食性を向上させる方法

SUS316Lの特性を最大限活かすには、材料の選定・表面処理の最適化・使用環境への配慮が必要です。

- 3-1: 適切な材料選定としての合金成分の理解

- Mo、Ni、Crなどの含有比率が耐腐食性に直接影響。

- Lグレード(Low Carbon)によって、溶接部での炭化物析出を防止。

- 化学薬品や海水などへの暴露が想定される場合は、SUS317Lやデュプレックス鋼の選択肢も。

- 3-2: コスト対効果の高い表面処理選択

- 初期導入コストだけでなく、メンテナンス性・交換周期も考慮。

- 電解研磨+パッシベーションの組み合わせで長寿命化。

- 高機能コーティング(PTFE・TiNなど)による延命処置も視野に。

- 3-3: 環境に配慮した耐食対策の実施

- 酸洗・電解研磨時の廃液処理を適正に行い、環境負荷を軽減。

- 再生ステンレス材やリサイクル対応表面処理の検討。

- グリーン調達基準への適合も今後重要視される。

SUS316Lの高い耐腐食性を活かすには、単なる材質選定にとどまらず、使用前の処理、運用中の点検、そして長期的な腐食管理体制まで一貫した対応が必要です。

コメント