SS400の降伏点と引張強度を徹底比較する方法

1: SS400の基本特性と強度指標

1-1: SS400とは?その概要と用途

SS400は、JIS(日本産業規格)における代表的な一般構造用圧延鋼材(JIS G 3101)であり、建築・橋梁・機械フレーム・造船など広範囲に使用される汎用的な炭素鋼です。

「SS」は「Structural Steel(構造用鋼)」を意味し、「400」は最低引張強さが400MPa以上であることを示しています。

- 主な用途:鉄骨構造、鋼材フレーム、部品製造

- 特徴:入手性が高く、価格が安定し、溶接性にも優れる

1-2: SS400の化学成分と物理的性質

SS400の化学成分は炭素(C)が0.25%以下、マンガン(Mn)が1.4%以下とされ、クロムやニッケルなどの合金元素をほとんど含まないのが特徴です。

このため、強度や耐食性はステンレス鋼に劣るものの、加工性とコストの面で大きな利点があります。

- 炭素量が少なく加工性が良好

- 焼入れや熱処理には不向きだが、冷間加工や溶接に適する

1-3: SS400における降伏点と引張強度の定義

- 降伏点(Yield Point):材料に力を加えた際、弾性変形から塑性変形に移行する力の限界点

- 引張強度(Tensile Strength):材料が破断に至るまでに最大で耐えられる応力

SS400では一般的に、

- 降伏点:≧245 MPa(板厚による)

- 引張強度:400~510 MPa程度

1-4: SS400の基本的な強度基準

JIS G 3101の規定により、SS400の強度基準は以下の通りです(参考値):

- 板厚16mm以下:降伏点 245MPa以上、引張強度 400~510MPa

- 板厚16〜40mm:降伏点 235MPa以上

- 板厚40〜100mm:降伏点 225MPa以上

2: SS400の降伏点と引張強度の違い

2-1: 降伏点とは?その重要性と計算方法

降伏点は、構造物が「元に戻らなくなる変形(塑性変形)」を起こす限界点です。設計上この点を超えないことが安全設計の前提になります。

計算式(簡易):σY(降伏応力) = 荷重 / 断面積

降伏点は構造体の長期的な耐久性や形状維持に直結する重要なパラメータです。

2-2: 引張強度とは?性能評価の基準

引張強度は、材料が破断するまでに耐えられる最大応力です。最終的な「壊れにくさ」を測る指標であり、部品の寿命や破壊安全率の評価に用いられます。

引張強度の測定は万能試験機を用いて実施され、SS400では400~510MPaが基準値となります。

2-3: 降伏点と引張強度の関連性

- 降伏点 < 引張強度 であり、両者の差が大きいほど「塑性変形の余裕」がある

- SS400のような延性材料では、この差が設計安全性の指標となる

降伏点を超えたあとも材料は破断せず伸び続けるため、構造物には警告的な変形挙動が現れます。

2-4: SS400の機械的特性の測定方法

- 万能試験機による引張試験(JIS Z 2241準拠)

- 圧縮試験・硬さ試験(ブリネル硬さ等)

- 試験片の標準形状や試験速度は規格で統一されており、正確な比較が可能

3: SS400の許容応力とその計算

3-1: 許容応力の概念と計算基準

許容応力(σa)とは、「安全に使用できる最大応力」のことで、降伏点や引張強度に“安全率”を乗じて算出されます。

計算式の一例:σa = 降伏点 / 安全率

一般的に安全率は1.5〜2.0程度が用いられます。

例:降伏点が245MPa、設計安全率を1.6とした場合σa = 245 / 1.6 ≒ 153 MPa

3-2: 降伏応力と引張応力の比較

許容応力は主に降伏点を基準としますが、疲労荷重や衝撃荷重が加わる場合は引張強度を基準とするケースもあります。

- 降伏点:常時荷重を考慮する設計基準

- 引張強度:破壊防止や異常時の挙動予測に利用

3-3: 材料の許容応力度と強度の関係

SS400の許容応力度は、以下のように設定されることが多いです。

- 一般構造物:140~160 MPa

- 橋梁・高強度部材:130 MPa以下(使用条件により変動)

使用環境や荷重条件により、設計側で保守的な数値設定が求められる点に注意が必要です。

3-4: SS400の安全率と設計上の考慮点

安全率は設計の重要な要素であり、次の要素を加味して設定されます:

- 使用目的(静荷重・動荷重)

- 環境要因(温度、腐食、振動)

- 加工精度や検査体制

たとえば、橋梁構造物など人命に関わる分野では安全率2.0以上を設定することも一般的です。

4: SS400の強度特性に関する試験

4-1: 引張試験とは?試験プロセスの概要

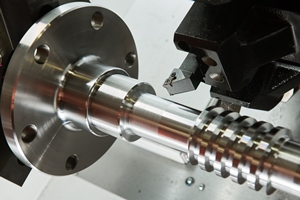

引張試験(Tensile Test)とは、材料に一方向の引張荷重をかけて降伏点・引張強度・破断伸びなどの機械的特性を測定する試験です。

【試験手順の概要】

- JIS Z 2241に準拠した試験片を採取

- 万能試験機により一定速度で荷重を加える

- 荷重-変位の関係から応力-ひずみ曲線を作成

- 降伏点、最大応力、破断時の伸び等を記録

この試験により、実際の構造設計に必要な強度指標を数値で確認できます。

4-2: 降伏試験の実施方法と評価基準

SS400の降伏点は明確な上降伏点・下降伏点が観測されることが多く、上限降伏点(Upper Yield Point)が評価基準に用いられます。

【評価基準】

- 降伏点 ≧ 245 MPa(板厚16mm以下)

- 試験速度や環境温度を一定に保つことが条件

材料の変形開始の限界を正確に把握するため、降伏試験は設計強度の根拠として重要です。

4-3: SS400の試験結果の解釈と利用法

試験データの解釈においては、以下の点が設計と密接に関わります:

- 降伏点 → 常時荷重に対する耐力設計に使用

- 引張強度 → 非常時(地震・衝撃)などの最大耐力評価に使用

- 伸び率 → 構造物の変形余裕(延性)の判断材料

これらの数値は、構造計算書や強度検討資料に記載され、設計の裏付けになります。

4-4: 試験データの表形式でのまとめ

以下は、SS400の一般的な引張試験結果の参考値です。

| 項目 | 単位 | SS400(板厚16mm以下) |

|---|---|---|

| 降伏点 | MPa | ≧245 |

| 引張強度 | MPa | 400~510 |

| 破断伸び(L0=5d) | % | ≧21 |

| 弾性係数 | GPa | 約200 |

| 硬さ(ブリネル) | HB | 約120~160 |

※数値は代表値であり、実際の材料ロットや試験条件によって変動します。

5: SS400の加工と設計における考慮事項

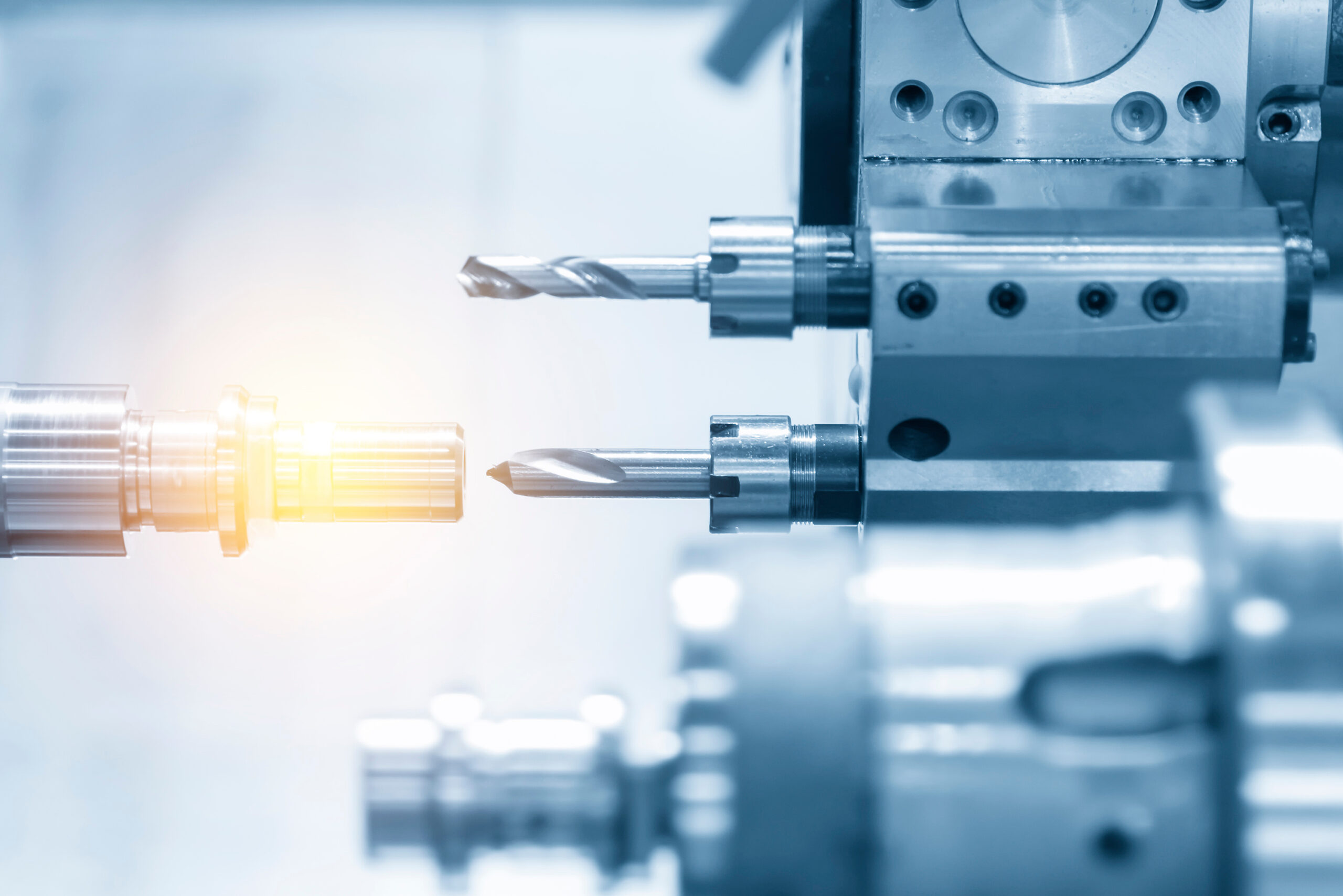

5-1: 加工方法とその影響

SS400は切削・曲げ・穴あけ・溶接など幅広い加工が可能です。ただし、熱影響や冷間加工の履歴により局所的な硬化や変形が生じるため、以下の点に注意します。

- 曲げ加工では内Rを大きくとる

- 溶接熱による熱影響部(HAZ)での強度低下に配慮

- 切断面はバリ取り・面取り処理が必要

5-2: 設計における強度の最適選定

設計時には、SS400の特性に合わせて過剰設計を避けることがコスト最適化につながります。具体的には:

- 使用応力 ≦ 許容応力(安全率考慮済み)

- 局所座屈・引張破壊・せん断破壊のいずれも評価

- 長期耐久性を考慮した疲労設計も必要な場合あり

5-3: 各種条件下での強度解析

SS400は一般的な環境では安定した性能を発揮しますが、以下の条件では強度に注意が必要です:

- 高温(400℃以上)環境下では降伏点が低下

- 低温環境では脆性破壊のリスク

- 腐食環境では表面処理またはステンレス材への切替が望ましい

CAEによる応力解析では、弾塑性モデルや疲労強度評価を組み込むことで実用に即したシミュレーションが可能です。

5-4: SS400での溶接時の注意事項

SS400は炭素含有量が低く、溶接性に優れた鋼材です。ただし、以下の点を守ることで溶接欠陥や強度低下を防止できます。

- 前処理として酸化皮膜や油分の除去を徹底

- 厚板の場合は予熱・後熱処理を検討

- 多層溶接時はスラグの除去とビード管理を行う

- 溶接部の非破壊検査(UT・RT)を推奨

6: SS400と他材料の強度比較

6-1: 他の鋼材との強度の違い

以下は代表的な鋼材との比較です。

| 鋼材 | 降伏点 (MPa) | 引張強度 (MPa) |

|---|---|---|

| SS400 | 245~235 | 400~510 |

| S45C(機械構造用炭素鋼) | 355~490 | 570~690 |

| SM490(高強度構造用鋼) | 325~355 | 490~610 |

| SUS304(ステンレス鋼) | 205~215 | 520~720 |

SS400は汎用性が高い反面、高強度・耐食性が必要な場合は他材質が適することもあります。

6-2: 降伏点と引張強度の比較一覧

| 材料 | 降伏点比(SS400=1.0) | 引張強度比(SS400=1.0) |

|---|---|---|

| SS400 | 1.00 | 1.00 |

| S45C | 約1.6~2.0 | 約1.4 |

| SM490 | 約1.4~1.5 | 約1.2 |

| SUS304 | 約0.85 | 約1.3 |

この比較により、設計目的や使用環境に応じた材料選定の方向性が明確になります。

6-3: SS400のメリット・デメリット

メリット

- 入手性・加工性・コストパフォーマンスに優れる

- 軽構造や一般構造物に最適

- 一定以上の溶接性能を確保

デメリット

- 高強度を求める用途には不向き

- 耐腐食性が低く、表面処理が必要

- 高温・低温環境下での強度が制限される

6-4: 比較検討に基づく材料選定の実例

実例①:屋外構造フレーム → SM490推奨

理由:耐風・耐震性が必要、高強度が求められる

実例②:工場内架台 → SS400が最適

理由:コスト重視、通常荷重で強度十分

実例③:化学プラント配管 → SUS304採用

理由:高い耐食性が必要、強度と衛生性を兼ねる

このように、コスト・性能・環境のバランスで材料を合理的に選定することが重要です。

7: SS400の設計基準と安全性

7-1: 設計上の基準と規格

SS400鋼材を使用する際には、JIS(日本産業規格)G 3101に基づく材料仕様を基準とし、建築・土木・機械設計においては構造用鋼材としての強度・靱性・溶接性などの特性を考慮する必要があります。特に「許容応力度設計法」や「限界状態設計法」に基づいた設計基準が採用されるケースが多く、使用条件や荷重条件に応じた安全係数の設定が求められます。

7-2: 安全性の確保に向けた評価方法

SS400を使用した構造物では、設計段階から安全率の確保が重要です。以下のような評価方法が採用されます。

- 静的荷重および動的荷重に対する耐性評価

- 降伏点および引張強度を基にした破壊安全性の検証

- 溶接部や接合部の疲労耐久試験

- 有限要素法(FEM)による構造解析シミュレーション

これらにより、設計上のリスクを最小限に抑えることが可能です。

7-3: 実構造物への適用事例

SS400は汎用性が高いため、橋梁、ビルの骨組み、産業機械のフレーム、建設機械のシャーシなどに幅広く利用されています。例えば、ある中規模工場の建屋設計では、軽量で加工性に優れたSS400を柱材に採用し、コストダウンと施工性の向上を両立しています。

7-4: SS400の長期使用における考慮点

長期使用にあたっては、以下のような観点からの評価と対策が必要です。

- 腐食(特に屋外環境下での赤錆進行)への防止処理(亜鉛メッキや塗装など)

- 疲労亀裂の発生リスクとその検査方法(非破壊検査)

- 高温または低温環境下での靱性低下に対する設計調整

定期的な点検・保守が、材料の強度維持と安全性確保に寄与します。

8: SS400の最新技術と動向

8-1: 新しい材料技術とSS400の関係

近年では、SS400に類似した高強度鋼材(例:SM490、SN490など)の開発が進んでおり、用途に応じた材料選定の幅が広がっています。さらに、ナノレベルでの組織制御や熱処理技術によって、SS400の限界性能を引き出す取り組みも始まっています。

8-2: 産業におけるSS400の役割

SS400は、製造業や建設業などで依然として高いシェアを持ち、汎用鋼材としての地位を確立しています。中小企業の町工場から大手プラントエンジニアリング企業に至るまで、安定供給とコストパフォーマンスの良さから、多くの産業で選ばれています。

8-3: 環境配慮型の加工技術

カーボンニュートラルや省エネルギーが求められる現在、SS400の加工においても環境負荷低減が課題となっています。

- 低温で加工可能な新型切削油の導入

- 削減材や再利用スクラップの活用によるリサイクル対応

- 溶接ヒューム低減対応の自動化設備導入

これらの取り組みは、SDGsやISO14001にも直結する重要な技術動向です。

8-4: 今後の強度特性研究の展望

今後は、SS400における微細組織の変化と強度特性の関連性に注目が集まっています。特に以下の研究テーマが注目されています。

- 溶接熱影響部(HAZ)での靱性保持技術

- 高精度な応力—ひずみ曲線予測モデルの開発

- 異種金属接合との組み合わせによる強度最適化

これにより、SS400の性能を限界まで引き出す次世代設計が可能になると期待されています。

コメント