SS400鋼の許容曲げ応力を詳解する

1: SS400鋼の許容曲げ応力とは

1-1: SS400の基本特性と強度

SS400は一般構造用炭素鋼で、引張強さは約400~510MPa、降伏点は約245MPaと規定されています。機械的性質がバランスよく、溶接性や加工性にも優れるため、建築構造物や土木構造物の主要材料として広く使われています。

1-2: 許容曲げ応力の定義

許容曲げ応力とは、材料や構造部材が安全に曲げ荷重を受けられる最大応力のことで、設計上の安全マージンを含めて設定されます。これは降伏強度や引張強度を基に、安全係数を考慮して算出されます。

1-3: 許容曲げ応力と許容引張応力の関係

許容曲げ応力は許容引張応力と密接に関連し、通常は引張強度や降伏強度の範囲内で設定されます。曲げ応力は部材の断面により最大値が異なるため、引張応力の許容値を参考にしながら断面の応力分布を考慮して決定されます。

2: SS400の許容曲げ応力の計算方法

2-1: 基準値と降伏強度の確認

許容曲げ応力を算出するには、まずSS400の降伏強度(約245MPa)を基準値として把握します。設計基準や規格(JIS、建築基準法など)で示される安全係数を適用して、許容応力値を設定します。

2-2: 応力値の長期・短期比較

許容曲げ応力は使用条件により異なり、短期荷重と長期荷重で異なる安全率が設けられる場合があります。長期荷重では疲労やクリープなどの影響を考慮し、より厳しい基準を適用することが重要です。

2-3: 計算サイトの活用方法

許容曲げ応力の計算には専用のウェブツールやソフトウェアを活用することが可能です。材料特性や荷重条件を入力することで、安全な設計値を迅速に算出でき、設計の効率化に役立ちます。

3: 許容曲げ応力の設計における重要性

3-1: 構造物に必要な強度の考慮

許容曲げ応力は構造物の安全性を確保するための重要な設計パラメータです。設計段階で適切に設定することで、過大な変形や破壊を防止し、耐久性と信頼性を高めます。

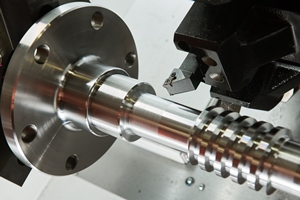

3-2: SS400鋼材の加工におけるポイント

SS400は加工性が良い反面、曲げ加工時に割れやひび割れが発生する場合があります。許容曲げ応力を超えないようにし、適切な加工条件や熱処理を行うことで、材料特性を損なわずに強度を維持できます。

4: SS400鋼の応力一覧と表

4-1: 許容応力度表の解説

許容応力度表は、SS400鋼の使用にあたり設計で用いる安全な応力値をまとめたものです。通常、降伏強度や引張強度に安全率を乗じて許容応力度を算出します。これにより、構造物の破壊や変形を防ぎ、長期にわたる安全な使用が可能となります。表はJIS規格や建築基準法に準拠し、荷重の種類(静荷重、動荷重)、温度条件なども考慮されています。

4-2: 曲げ応力計算のための必要データ

曲げ応力計算には以下のデータが必要です。

- 部材の断面形状と断面係数

- 材料の許容応力度(許容曲げ応力)

- 作用する荷重の大きさと位置

- 支持条件(固定、単純支持など)

これらのデータを基に、最大曲げモーメントを算出し、許容範囲内に収まるよう設計します。

5: 実際の使用例と注意点

5-1: SS400鋼材を用いた構造物の事例

SS400は建築物の骨組みや橋梁の主要部材、機械フレームなど多岐にわたる構造物に利用されています。特に経済性と加工性のバランスが良く、多様な形状に加工可能な点が評価されています。例えば、倉庫の柱やトラス構造の梁などが代表的な使用例です。

5-2: 設計ミスを避けるためのポイント

設計時には許容曲げ応力を正確に理解し、適切な安全係数を設定することが重要です。過大な荷重や不均一な支持条件を考慮しない設計は破損の原因となります。また、施工時の加工や接合部の処理も強度に大きく影響するため、製造から組立まで一貫した管理が求められます。

6: 結論と今後の展望

6-1: SS400鋼の利用推進

SS400鋼はその優れた機械的特性とコストパフォーマンスから、今後も構造用鋼材の主力としての地位を維持すると考えられます。環境対応型の製造プロセスやリサイクル技術の進展により、持続可能な材料利用が進むことが期待されます。

6-2: 新しい材料との比較

近年では高強度鋼材や耐腐食性に優れたステンレス鋼が開発されており、用途によってはこれらの材料がSS400の代替となるケースも増えています。設計の自由度や性能要求に応じて材料選択が多様化しているため、用途やコスト、耐久性のバランスを見極めた材料選定が今後の課題です。

コメント