コラム

-

焼入れや材質選定で迷う人向け|オーステナイトとマルテンサイトの違いと判断基準

オーステナイトは高温または特定成分条件で安定する柔らかい組織、マルテンサイトは焼入れによって生成される非常に硬い組織です。 材質トラブルの多くは、この前提を曖昧にしたまま加工・設計を進めることで発生します。 意味・定義 オーステナイトとマル... -

【SUS310Sの特性と熱膨張係数:具体的な数値と応用例

あなたは「SUS310S」の特性やその熱膨張係数について詳しく知りたいと思っていませんか?金属材料の選定は、製造業やエンジニアリングにおいて非常に重要な要素です。特に、耐熱性に優れた合金であるSUS310Sは、高温環境下での使用が求められる場面で非常... -

SUS446と硬質クロムメッキの相性を徹底解析

1: SUS446の特性と耐摩耗性 1-1: SUS446とは?基本特性と用途 SUS446は高クロム系耐熱ステンレス鋼の一種で、耐熱性と耐摩耗性に優れています。主に高温環境や摩耗が激しい機械部品、発電設備、化学プラントなどで用いられています。高いクロム含有量によ... -

表面処理としてのSUS430ヘアライン仕上げの利点

1: SUS430ヘアライン仕上げの基本 1-1: SUS430とは? SUS430はフェライト系ステンレス鋼に分類され、主にクロムを約16~18%含有しています。磁性を持ち、耐食性はオーステナイト系(例:SUS304)よりやや劣るものの、耐熱性や耐摩耗性に優れ、価格も比較的... -

SUS304焼き入れ後の特性変化とその影響を分析

1: SUS304の焼き入れと熱処理の基礎知識 1-1: ステンレス鋼の基本特性 SUS304は代表的なオーステナイト系ステンレス鋼で、クロム約18%、ニッケル約8%を含みます。優れた耐食性と耐熱性を持ち、加工性にも優れているため幅広い用途で使用されます。非磁性で... -

SS400鋼の許容曲げ応力を詳解する

1: SS400鋼の許容曲げ応力とは 1-1: SS400の基本特性と強度 SS400は一般構造用炭素鋼で、引張強さは約400~510MPa、降伏点は約245MPaと規定されています。機械的性質がバランスよく、溶接性や加工性にも優れるため、建築構造物や土木構造物の主要材料とし... -

SUS440Cの焼入れにおける硬度計算

1. SUS440Cの焼入れプロセス 1-1. SUS440Cとは?その特性と用途 SUS440Cは高炭素・高クロムのマルテンサイト系ステンレス鋼で、優れた硬度と耐摩耗性を持ちます。主にベアリング、刃物、工具、精密機械部品など高硬度が求められる用途で使われます。耐食性... -

必要な知識を網羅!SUS440Cの硬度測定方法を徹底解説

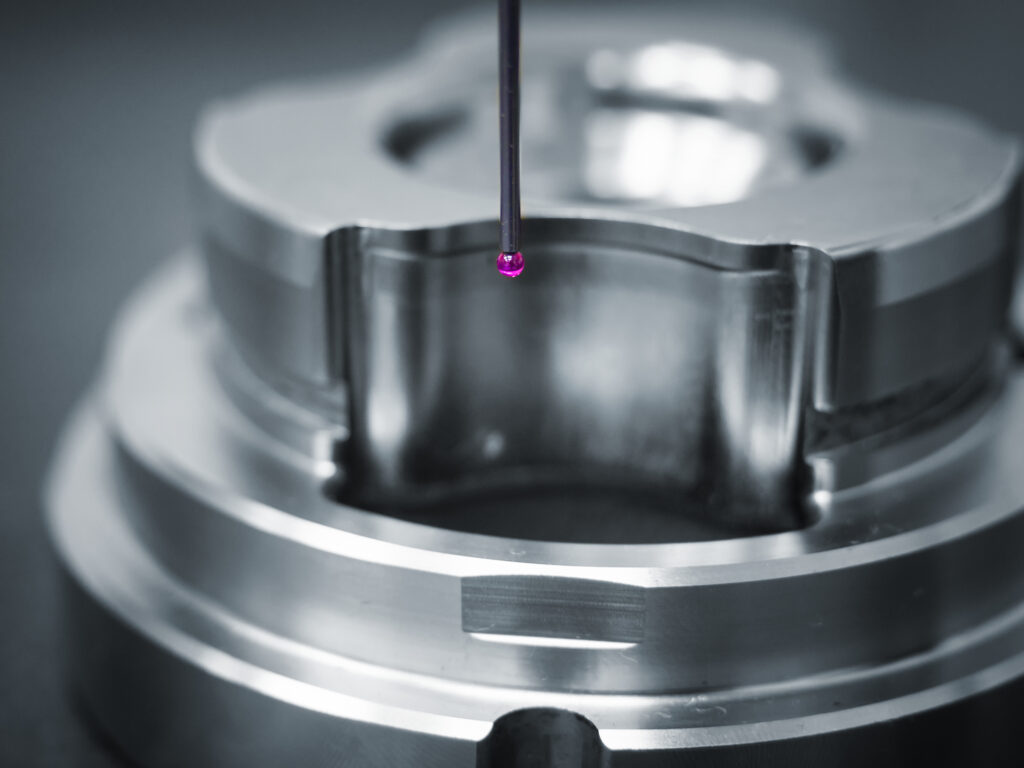

「SUS440Cという素材の硬度を正しく測定したいけれど、どうやって始めればいいのか分からない…」そんなお悩みを抱えている方はいませんか?硬度測定は金属加工や製造業において非常に重要な工程であり、特にSUS440Cのような高硬度なステンレス鋼の特性を理... -

【専門家が教える】SUS446の耐摩耗性を高める表面処理の最新技術

皆さん、SUS446という素材をご存知ですか?このステンレス鋼は、その優れた耐食性と機械的特性で多くの工業分野で重宝されています。しかし、摩耗に対する耐性が求められる場面では、さらに一歩進んだ技術が必要です。そこで注目されるのが、最新の表面処... -

SUS303切削加工における最適な条件を探る

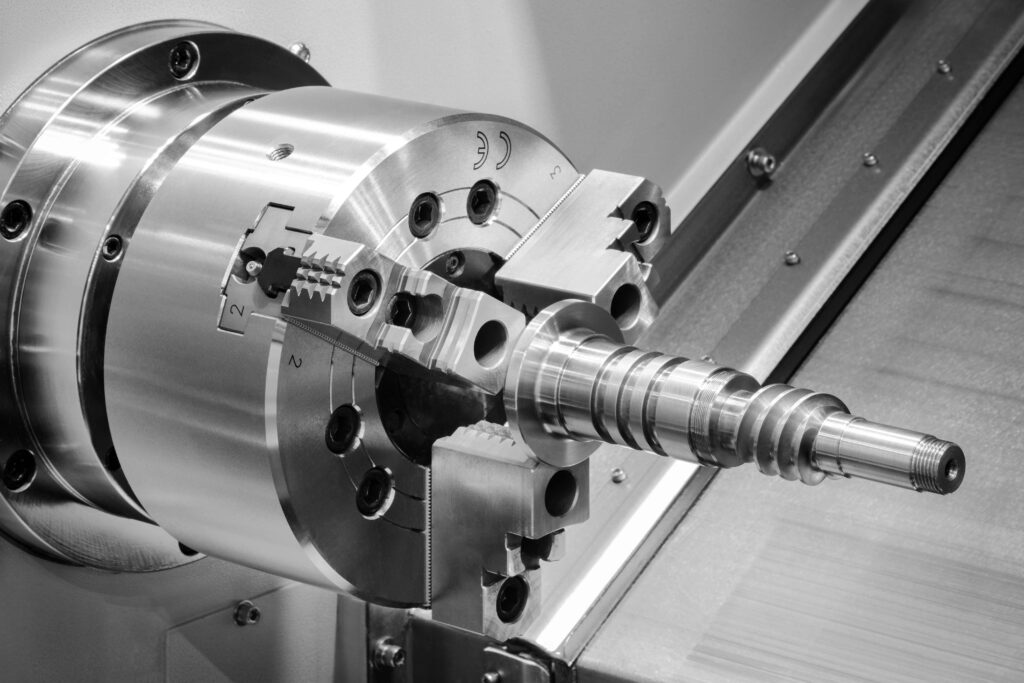

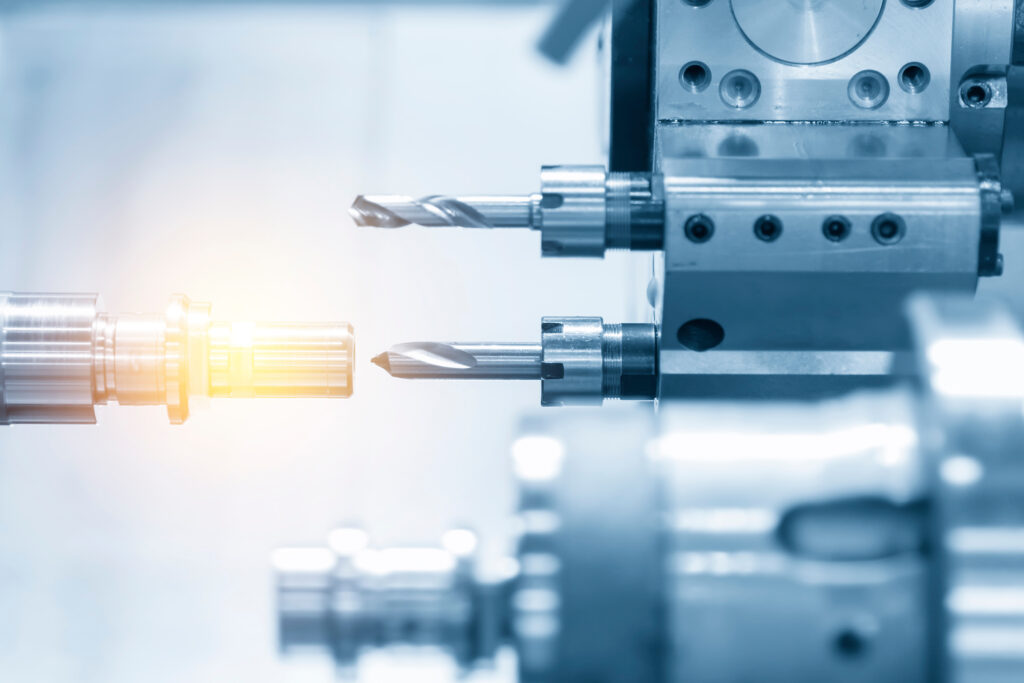

1: SUS303の切削加工における基本特性 1-1: SUS303の材料特性とは SUS303はオーステナイト系ステンレス鋼の一種で、切削加工性を向上させるために硫黄(S)が添加されています。これにより、切削時の切りくずの排出が良く、加工が容易になる特徴があります...