【専門家が解説】SUS403の磁性除去に必要な熱処理手法

「SUS403の磁性を除去したいけれど、どのような熱処理手法があるのか全くわからない……」とお悩みのあなた。そんな不安を解消するために、この記事ではSUS403の磁性除去に特化した熱処理方法について詳しく解説します。

もしあなたが、

・SUS403の特性や用途について知りたい

・磁性がどのように影響を及ぼすのか理解したい

・効果的な熱処理手法を学びたい

・実際に磁性を除去するステップを確認したい

と考えているなら、このガイドはまさにあなたのためのものです。SUS403の磁性が問題となる場面は多く、適切な熱処理を行うことで、その性能を最大限に引き出すことができます。この記事を通じて、専門家の視点から具体的な方法や注意点をお伝えし、あなたの知識を深めるお手伝いをしたいと思います。それでは、SUS403の磁性除去に必要な熱処理手法の世界を一緒に探っていきましょう!

1. SUS403 磁性 除去 熱処理 方法解説

1-1. SUS403とは?その特性と用途

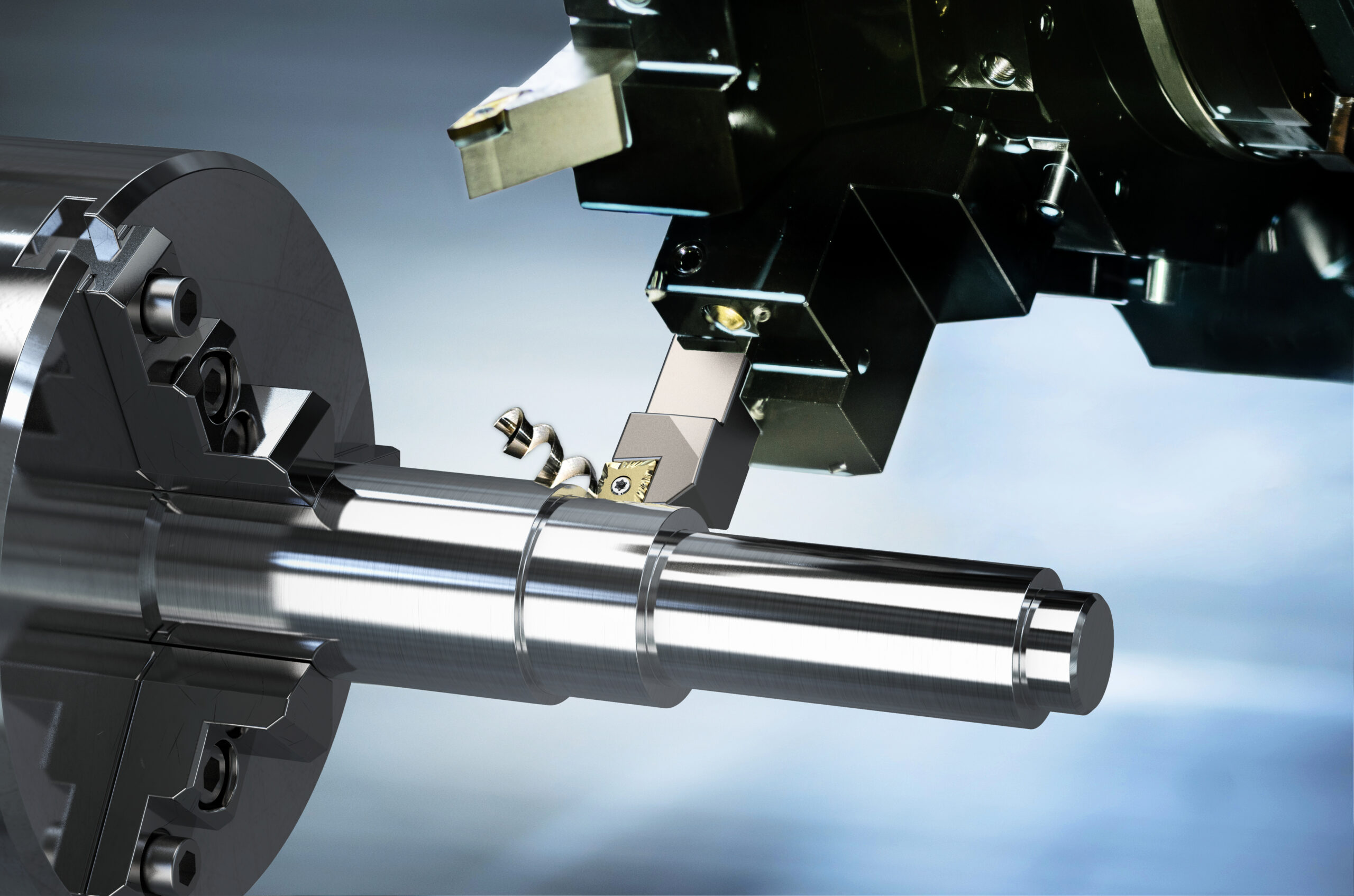

SUS403は、フェライト系ステンレス鋼に分類されるクロム系合金で、主に耐熱性と耐食性に優れています。機械的強度も比較的高く、耐摩耗性が求められる部品や高温環境下での使用に適しています。主な用途としては、自動車部品、バルブ、耐熱機器部品などが挙げられます。

1-2. ステンレス鋼の磁性についての基本知識

ステンレス鋼は種類によって磁性の有無が異なります。フェライト系やマルテンサイト系ステンレスは磁性を持ちますが、オーステナイト系は基本的に非磁性です。SUS403はフェライト系であるため磁性が強く、磁気を嫌う用途では問題となることがあります。

1-3. SUS403の磁性除去の重要性

特に精密機器や電子機器の部品、または磁気影響を避けたい環境での使用では、SUS403の磁性が性能低下や干渉の原因になります。そのため、磁性を除去する処理や工夫が必要です。磁性除去は製品の信頼性向上や安全性確保に重要な工程となっています。

2. ステンレス鋼の熱処理の種類と目的

2-1. 熱処理の基本概念

熱処理とは、金属材料に対して加熱・冷却を行うことで内部組織や機械的性質を制御し、性能を向上させる加工技術です。主な目的は硬度の向上、残留応力の低減、耐食性や耐摩耗性の強化などです。ステンレス鋼においては、特に耐食性の維持と機械的強度の調整が重要となります。

2-2. 固溶化熱処理のプロセスと効果

固溶化熱処理は、高温(通常1000℃前後)で材料を加熱し、合金元素を均一に固溶させた後、急冷(急速冷却)する処理です。この工程により、析出物を溶解し、組織を均一化して耐食性を高める効果があります。SUS403においては、固溶化熱処理を行うことで磁性を低減させる効果も期待できますが、完全な非磁性化は難しいため、注意が必要です。

2-3. 他の熱処理方法との比較

- 焼入れ・焼戻し

主に硬度向上のために行われる熱処理。SUS403はフェライト系のため、焼入れ硬化性は限定的ですが、適切な処理で機械的強度を調整可能です。 - 応力除去焼なまし

加工時に生じた残留応力を除去し、変形を抑えるために用いられます。磁性の低減効果は限定的。 - 時効硬化処理

一部のステンレス鋼で硬化を促進する処理ですが、SUS403にはあまり適用されません。

各熱処理は目的や材料特性に応じて選択され、SUS403の場合は固溶化熱処理が磁性除去の代表的手法となります。

3. SUS403 磁性 除去 熱処理 方法解説の具体的手順

3-1. 磁性除去のための熱処理手順

SUS403の磁性を除去または低減するためには、以下の熱処理手順が一般的です。

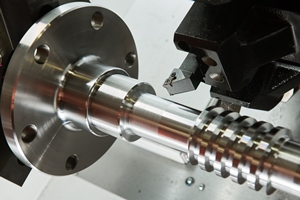

- 前処理

材料表面の油脂や汚れを除去し、均一な熱処理を促す。 - 固溶化熱処理(アニール)

約1000〜1100℃に加熱し、一定時間(通常30分〜1時間程度)保持。これにより、合金元素の均一化と析出物の溶解を促進する。 - 急冷(急速冷却)

水冷や空冷などで急速に冷却し、組織を固定。これにより、磁性の原因となるフェライト組織の変化を抑制し、磁性低減効果が期待できる。 - 仕上げ処理

必要に応じて応力除去や表面仕上げを行い、最終製品の品質を確保する。

3-2. 温度管理と時間の重要性

- 温度管理は熱処理の成功に不可欠であり、設定温度の誤差が大きいと目的の組織変化が得られない。

- 保持時間は材料の厚さや形状によって調整が必要で、十分な時間がなければ均一な組織変化が得られず磁性除去が不完全となる。

- 温度と時間の管理不足は、材料の機械的性質や耐食性の低下を招くリスクがあるため、厳密な制御が求められる。

3-3. 磁性除去後の確認方法

- 磁気試験

磁力計やホール効果センサーを用いて、磁性の有無や強さを測定。 - 磁粉探傷検査

表面磁性の確認に有効。磁粉を散布し、磁気のある部分に粉が付着することで確認できる。 - 性能テスト

実際の使用環境を想定した耐食試験や機械的試験を行い、磁性除去が品質にどう影響したか評価する。

4. ステンレス鋼の磁性に関する疑問解消

4-1. 磁性の発生原因

ステンレス鋼の磁性は主に金属の結晶構造に由来し、フェライト系やマルテンサイト系では磁気的な性質が強い。一方、オーステナイト系は非磁性だが、加工や熱処理により一部がマルテンサイト化すると磁性が発生する。SUS403はフェライト系であるため、もともと磁性が強い。

4-2. 磁性が製品に与える影響

- 電子機器など磁気影響を嫌う環境での性能劣化

- 磁力が異物や粉塵を引き寄せ、製品の精度や機能を低下させる可能性

- 磁気センサーなどの誤作動リスク

- 製品の用途によっては磁性除去が不可欠となるケースがある。

4-3. 磁性除去の成功事例

- 自動車部品分野でのSUS403使用後の熱処理による磁性低減成功

- 医療機器部品において、熱処理後に非磁性化が達成され高い信頼性を確保

- 精密機械の製造現場での磁気測定と管理により、適切な熱処理が繰り返し適用されることで製品トラブルの低減に成功

これらの事例は、適切な熱処理プロセスと品質管理が磁性除去において不可欠であることを示しています。

まとめ

SUS403はマルテンサイト系ステンレス鋼で、磁性を持つ特性があります。磁性除去には、適切な熱処理が重要です。主に、900~1000℃での焼鈍や、急冷による相変態が効果的です。これにより、残留磁性を低減し、非磁性化を図ることができます。専門家による熱処理の知識が、磁性管理に役立ちます。

コメント