ステンレスの酸化被膜とは?耐食性を高めるメカニズム解説

酸化被膜という言葉を聞いたことはありますか? ステンレス製品において、これは非常に重要な役割を果たしています。耐食性を高めるために不可欠な酸化被膜について、メカニズムから解説していきます。ステンレスの特性や酸化被膜の形成、その働きについて詳しく知りたい方にとって、この記事はきっと興味深いものになるでしょう。さあ、ステンレスの世界に入り込み、その謎を解き明かしていきましょう。

Contents

ステンレスの基礎知識

ステンレス鋼とは

ステンレス鋼(ステンレス)は、耐腐食性を高めるためにクロム(Cr)を主成分として含む鉄合金です。クロムの含有量が10.5%以上のものをステンレス鋼と呼びます。この成分によって、ステンレス鋼は酸化に強く、錆びにくい特性を持っています。加えて、耐食性、耐熱性、機械的特性にも優れ、さまざまな用途で使用されます。 ステンレス鋼は、鋼の強度を保ちながらもその腐食に対する耐性を向上させるため、化学、医療、建築、家庭用品など多岐にわたる分野で活用されています。ステンレスの種類と特性

ステンレス鋼には、主に以下の3つの種類があり、それぞれに特性が異なります。- オーステナイト系ステンレス鋼

- 特性:耐食性に非常に優れており、冷間加工性が良好です。非磁性であり、高温でも安定した特性を保つことができます。代表的なものにSUS304があり、一般的に使用されることが多いです。

- フェライト系ステンレス鋼

- 特性:比較的安価であり、耐食性も高いですが、オーステナイト系よりは劣ることがあります。磁性を持ち、強度が高いのが特徴です。主に耐食性を要する構造物で使われます。

- マルテンサイト系ステンレス鋼

- 特性:強度が高く、硬度もありますが、耐食性は他の系統に比べて低めです。刃物や工具として使われることが多いですが、耐食性が必要な用途では他の系統が選ばれることが一般的です。

ステンレスの用途とその理由

ステンレスはその優れた耐食性と強度により、非常に多くの分野で利用されています。主な用途は次の通りです:- 建築材料

- ステンレスは高い耐食性と美しい外観を持っているため、外装材や内装材として使用されます。特に、酸性雨や塩害にさらされる環境下でも長期間耐久性を保ちます。

- 医療機器

- ステンレス鋼は衛生的で耐腐食性があるため、医療機器や器具(メス、針など)として利用されます。また、生体適合性も高いことから、人工関節などのインプラントにも使用されます。

- 食品加工・飲料製造

- 食品業界では、耐腐食性と清掃性の高いステンレス鋼が重要です。ステンレスは食品と直接触れる機器(タンク、パイプラインなど)に使用され、食品の品質を保ちながら長期間使用することができます。

- 自動車・航空機

- ステンレス鋼は、その強度と耐熱性、耐腐食性を活かし、エンジン部品や排気システムなど、耐久性が要求される部分に使用されています。

ステンレスの耐食性の秘密

耐食性とは何か

耐食性とは、金属が腐食に対してどれほど抵抗できるか、すなわち金属が酸化や化学反応によって劣化する速度がどれほど遅いかを示す性質です。金属が外的環境(湿気、酸素、塩分など)に触れると、表面に化学反応が起こり、酸化や腐食が進行します。しかし、耐食性が高い金属は、これらの影響を受けにくく、長期間にわたって性能を維持することができます。ステンレス鋼は、この耐食性の高さが特徴であり、さまざまな過酷な環境下でも優れた性能を発揮します。酸化被膜の役割

ステンレス鋼の耐食性を支える最も重要な要素は、酸化被膜です。この酸化被膜は、ステンレス鋼の表面に自然に形成され、金属の内部と外部の環境との接触を遮断します。酸化被膜は非常に薄いものの、極めて強固で安定しており、金属表面を守るバリアとして機能します。この膜は、外部からの酸化や化学反応を防ぎ、金属の内部が腐食することを防止します。具体的には、酸化被膜は酸素と反応して形成される不動態膜(不活性の膜)であり、この膜が形成されることで、ステンレス鋼は他の金属よりも優れた耐食性を持つことができます。ステンレスの酸化被膜の形成過程

ステンレス鋼の酸化被膜は、空気中の酸素と反応して自然に形成されます。この過程は以下のように進行します。- 初期の酸化反応

- ステンレス鋼が初めて酸素に触れると、表面で酸化反応が起こります。酸素分子が金属表面に吸着し、金属原子と結びついて酸化鉄(Fe₂O₃)などの酸化物を形成します。

- 不動態化の開始

- ステンレス鋼の特有の特性は、酸化反応が進むにつれて不動態膜(不活性の膜)を形成することです。クロム(Cr)などの合金元素が酸素と結びつき、酸化クロム(Cr₂O₃)の薄膜を作ります。この膜は非常に薄く、わずかな酸化でも瞬時に形成されるため、金属表面を外部の酸化反応から守ります。

- 不動態膜の成長

- 時間が経つと、酸化クロムの膜はさらに強化され、厚みを増します。この不動態膜は非常に安定しており、酸や塩分などの腐食性物質が内部に到達するのを防ぎます。特に、湿度や酸性環境でその効果が発揮されます。

- 膜の修復

- 不動態膜の素晴らしい点は、もし表面に傷や損傷があっても、傷ついた部分は酸素と再び反応して自動的に修復されることです。これにより、ステンレス鋼は長期間にわたってその耐食性を維持することができます。

ステンレスの酸化被膜と耐食性の関係

酸化被膜の特徴

ステンレス鋼の酸化被膜は、主にクロムが酸素と結びついて形成する酸化クロム(Cr₂O₃)の層です。この酸化被膜は非常に薄いですが、非常に強固で安定した特性を持ち、金属の内部を外部環境から守る役割を果たします。酸化クロムの膜は水分や酸素、塩分などの腐食性物質から金属を保護し、腐食を防ぎます。膜の厚さは通常非常に薄いため、視覚的にはほとんど確認できませんが、金属の表面を完全に覆い、金属の内部への腐食を防ぐバリアとして機能します。 酸化被膜には次のような特徴があります:- 自己修復機能:表面に傷がついても、傷ついた部分は酸素と反応し、迅速に新しい酸化クロム層が形成されます。これにより、ステンレス鋼は常に耐食性を維持できます。

- 安定性:酸化クロムは非常に安定した化合物であり、高温や化学的な攻撃にも強く、耐久性に優れています。

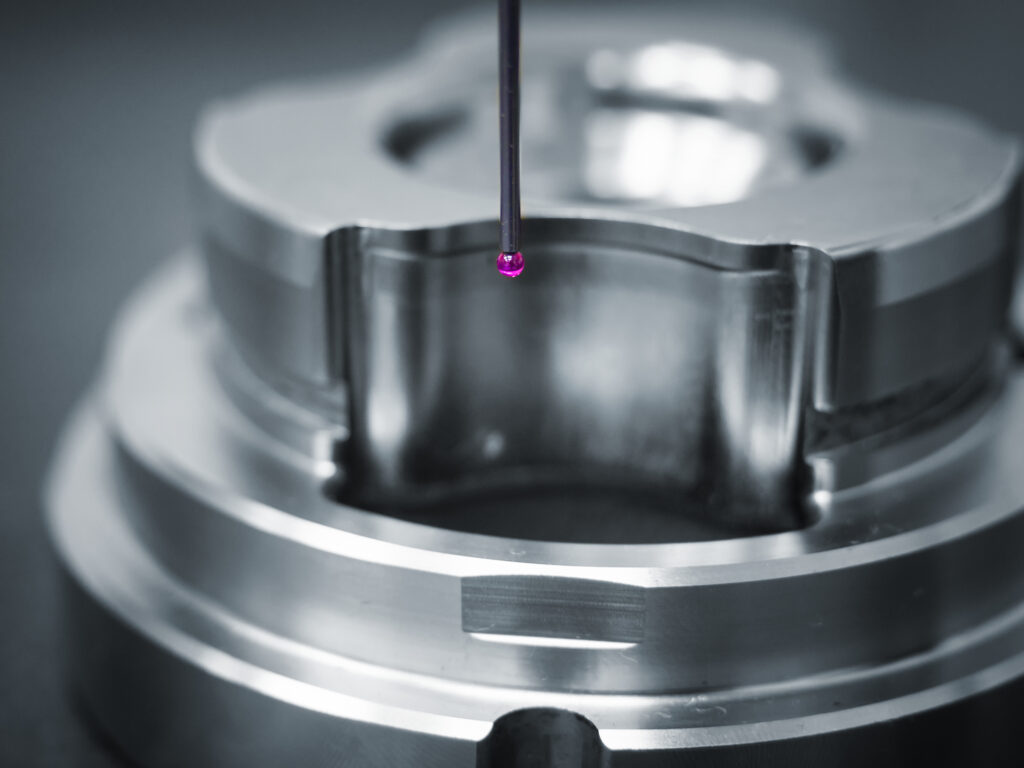

- 非常に薄い膜:酸化被膜は数ナノメートルから数ミクロン程度の薄さですが、その強度と安定性により、ステンレス鋼の耐食性が大幅に向上します。

耐食性を高めるメカニズム

酸化被膜が形成されることで、ステンレス鋼の耐食性は大きく向上します。これを実現するメカニズムは次のように説明できます:- 物理的バリア効果: 酸化クロム膜は金属表面を物理的に覆うことにより、外部からの酸素、湿気、酸などの腐食性物質が金属に直接接触するのを防ぎます。この物理的なバリアが、金属内部への腐食の進行を抑制します。

- 化学的安定性: 酸化クロムは、酸や塩分、さらには高温環境に対しても非常に安定しており、化学的な攻撃を受けにくいです。これにより、ステンレス鋼は過酷な環境でも腐食することなく、長期間耐久性を発揮します。

- 不動態化作用: ステンレス鋼に含まれるクロムは酸素と結びついて酸化クロムを形成し、その不活性化作用により金属の表面を守ります。この不動態化膜(不活性膜)は、外部の酸化を防ぐと同時に、金属内部への腐食を防ぐ役割も果たします。

酸化被膜の破損と修復

酸化被膜は通常、非常に強固で安定していますが、外部からの衝撃や物理的な傷によって破損することがあります。破損が発生した場合でも、ステンレス鋼の酸化被膜は自己修復能力を持っているため、傷がついた部分は自然に修復されます。 酸化被膜が破損した際の修復メカニズムは次のように進行します:- 酸素との反応: 破損した部分が外部の酸素と接触すると、その部分に新たな酸化クロム層が即座に形成されます。これにより、再び不動態膜が修復され、金属表面が保護されます。

- 再酸化: ステンレス鋼が酸化されると、表面に薄い酸化クロム層が生成され、金属表面は再び保護されます。この修復は自然に行われるため、非常に早い段階で酸化被膜が回復します。

- 環境による影響: 酸化被膜の修復能力は、環境条件(湿度や酸素の濃度など)によっても影響されます。湿度が高い環境では酸化反応が促進され、傷の修復が早く進むことが期待できます。

ステンレスの錆びにくさの科学

ステンレスが錆びにくい理由

ステンレス鋼が錆びにくい主な理由は、その表面に形成される酸化被膜(酸化クロム膜)によるものです。この薄い酸化膜が、ステンレス鋼を外部の腐食性物質から保護し、錆の発生を防ぎます。酸化クロムは非常に安定しており、高温や湿気、酸などにも強い特性を持っています。さらに、ステンレス鋼はクロム(Cr)を含んでいるため、酸素と反応して自己修復機能を発揮し、傷ついた部分にも新たな酸化クロム層を形成して金属を保護します。 この自己修復機能は、例えば小さな傷や表面の擦り傷がついても、傷ついた部分が空気中の酸素と反応して新たに酸化被膜を作り、腐食が進まないようにします。このため、ステンレス鋼は非常に耐食性が高く、錆びにくい特性を持つのです。錆びと腐食の違い

錆びと腐食は似たような意味で使われますが、厳密には異なります。- 錆び:金属(特に鉄)が酸素と水分と反応して酸化鉄を形成する現象です。鉄が錆びることを一般的に「錆び」と呼びますが、この反応が進むと金属がボロボロになり、強度が低下します。鉄を基盤にした金属に多く見られる現象です。

- 腐食:金属が環境中の化学物質(酸、塩分、空気中の酸素など)と反応し、金属が劣化する現象の総称です。腐食は必ずしも錆びという形で進行するわけではなく、アルミニウムやステンレス鋼のように錆びにくい金属も腐食することはあります。腐食は材料の性質や環境によって進行します。

環境因子がステンレスに与える影響

ステンレス鋼は非常に耐食性に優れていますが、その耐食性は環境因子に大きく影響されます。特に以下のような環境因子がステンレス鋼の腐食に関与します:- 温度: 高温環境では酸化反応が促進され、酸化クロムの膜が形成されやすくなりますが、非常に高温の環境では膜が破損することもあります。また、冷却状態が急激な場合には結露が生じ、その水分が金属表面に腐食を引き起こすことがあります。

- 湿度: 湿気が高い場所では、酸素と水分が金属表面で反応しやすく、酸化が進みやすくなります。しかし、適度な湿度であれば、酸化クロム膜の形成が助けられ、錆びにくさが増します。

- 塩分(海水や塩分を含む空気): 塩分はステンレス鋼の耐食性に大きな影響を与えます。塩分が高い環境、例えば海辺や工業地帯などでは、塩分が酸化クロム膜を破壊し、腐食が進行する可能性があります。塩分の影響を受けやすい場合は、ステンレス鋼の種類を選ぶことが重要です。

- 酸性・アルカリ性環境: 酸性やアルカリ性の環境では、ステンレス鋼の表面が攻撃され、酸化膜が破損することがあります。特に強酸や強アルカリが存在する環境下では、耐食性が低下しやすくなるため、使用する環境に適したステンレス鋼を選定することが求められます。

ステンレスの腐食現象について

腐食の種類と発生原因

ステンレス鋼はその耐食性に優れているものの、特定の環境下では腐食が発生することがあります。腐食の種類は大きく分けて、以下のように分類されます:- 均一腐食: 均一腐食は金属の表面全体が均等に腐食する現象です。酸素や水分が金属表面全体に均等に接触することで起こります。ステンレス鋼では、通常は表面に酸化クロム膜が形成されて腐食を防ぎますが、酸性やアルカリ性の強い環境下ではこの酸化膜が破壊され、腐食が進行します。

- 局部腐食(ピッティング腐食): 局部腐食は金属表面の特定の部分で腐食が集中する現象です。小さな傷や不均一な表面に水分が溜まることで、腐食が局所的に発生します。これにより、小さな穴が開き、腐食が深刻化します。特に塩分を含んだ環境や高湿度の環境で見られます。

- 応力腐食割れ(SCC): 応力腐食割れは、金属が外部からの機械的な応力を受けた状態で腐食が進行する現象です。この現象は、ステンレス鋼に引張り応力が加わると、環境中の酸素や水分と反応して亀裂が入ることによって発生します。特に高温環境や化学薬品にさらされる場所で見られます。

- 隙間腐食: 隙間腐食は、密閉された空間や接合部などで水分が滞留して腐食が進行する現象です。酸素供給が不足することが原因で、隙間に滞留する水分が腐食を引き起こします。隙間部分の酸化膜が破壊され、腐食が発生することがあります。

ステンレスの腐食に対する耐性

ステンレス鋼は、基本的にクロム(Cr)を含んでおり、酸化クロム膜が形成されることで耐食性を発揮します。この膜は非常に薄くて安定しており、酸素と水分から金属を守ります。しかし、この耐性には限界があり、過酷な環境や特定の条件下では腐食が進行します。ステンレス鋼の耐食性は主に以下の要素によって決まります:- クロム含有量: クロムの含有量が高いほど、酸化クロム膜が強固に形成され、耐食性が高まります。特に18%のクロムを含む「304ステンレス鋼」や、耐食性をさらに高めた「316ステンレス鋼」などがよく知られています。

- 環境条件: 腐食に対する耐性は、使用される環境の酸性度や塩分濃度、湿度などに依存します。例えば、海水環境や高湿度の場所では、塩分が酸化膜を破壊し、腐食が進行しやすくなります。

- 温度: 高温環境では、酸化クロム膜が安定しにくくなり、腐食が進行する可能性が高くなります。また、急激な温度変化や急冷も腐食の進行を早める原因となります。

腐食を防ぐためのポイント

ステンレス鋼を長期間にわたり使用するためには、腐食を防ぐための対策を講じることが重要です。以下のポイントに留意することで、腐食のリスクを減らすことができます:- 適切なステンレス鋼の選択: 使用環境に応じて、適切なグレードのステンレス鋼を選ぶことが最も重要です。例えば、海水や高塩分環境には316ステンレス鋼、酸性環境には耐食性が高いニッケルを含むタイプを選ぶなど、環境に適した材質を選定します。

- 表面の保護: ステンレス鋼の表面が傷ついたり、汚れがたまったりすると、酸化膜が破壊され、腐食が進行しやすくなります。定期的に洗浄し、表面を清潔に保つことが大切です。また、傷がついた場合には、修復用の研磨や保護膜を施すことが推奨されます。

- 適切な設置環境: 高湿度や塩分の多い環境下で使用する場合、ステンレス鋼が長時間暴露されないように設置することが重要です。例えば、風通しの良い場所に設置し、湿気がこもらないようにすることが効果的です。

- 定期的なメンテナンス: 定期的にステンレス鋼の状態を点検し、早期に腐食の兆候を見つけて対応することが重要です。腐食が進行する前に処置を行うことで、長期間にわたってその性能を保つことができます。